Vertice UE-Cina: serve un nuovo inizio

Di Gerhard Stahl

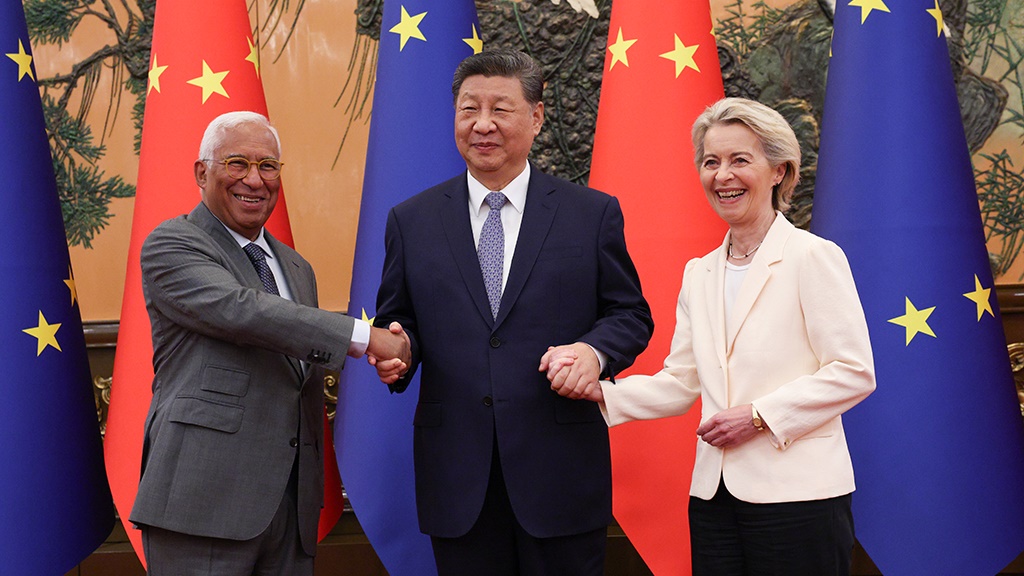

Nel 2025, l’Unione Europea e la Repubblica Popolare Cinese celebreranno il 50° anniversario delle loro relazioni diplomatiche. Questa pietra miliare verrà segnata dal vertice che si terrà il 24 luglio a Pechino. Questo arriva in un momento di profonda trasformazione globale: i conflitti geopolitici si stanno trasformando in guerre globali, le istituzioni stanno perdendo efficacia, l’interdipendenza economica è sotto pressione e le norme internazionali vengono messe in discussione.

Le relazioni UE-Cina, un tempo ampiamente plasmate dalla cooperazione pragmatica, sono sempre più definite da rivalità e sfiducia. Le “Prospettive strategiche” dell’UE del 2019 hanno evidenziato questa trasformazione, descrivendo la Cina come un partner, concorrente e rivale sistemico: una formula ora riecheggiata nei governi nazionali e nel dibattito pubblico.

Tuttavia, il termine “rivale sistemico” ha contribuito più a creare incomprensioni che a costruire un dialogo. L’inquadramento prevalente della politica globale come una competizione tra democrazie e autocrazie ha reso ulteriormente tese le relazioni tra Stati. Le tensioni hanno raggiunto il culmine quando il Parlamento europeo ha sospeso l’approvazione formale del Comprehensive Agreement on Investment (CAI), un accordo che ha richiesto sette anni di negoziazione e che è stato finalizzato negli ultimi giorni della presidenza tedesca del Consiglio nel dicembre 2020. Il CAI prometteva concessioni significative in materia di accesso al mercato e condizioni di investimento per le aziende europee. Tuttavia, l’approvazione ha subito una battuta d’arresto in risposta alle sanzioni dell’UE riguardanti il tema dei diritti umani, alle contro sanzioni della Cina e all’opposizione degli Stati Uniti. Ironicamente, l’amministrazione Trump aveva firmato un accordo commerciale bilaterale orientato a trattare con la Cina all’inizio del 2020 – senza consultare l’UE – per assicurarsi l’acquisto di beni americani.

Oggi la democrazia e l’integrazione europee sono minacciate non solo esternamente, ma anche internamente, dai movimenti populisti che si sono affermati su entrambi i lati dell’Atlantico. Il movimento MAGA, che ha spinto per il ritorno politico di Donald Trump, ora sta attivamente sostenendo le forze di estrema destra e gli euroscettici in Europa. In questo contesto, il vertice UE-Cina deve contribuire a ripristinare le relazioni già esistenti sotto nuove condizioni internazionali. L’incontro offre l’opportunità di riallineare le aspettative, ripristinare la fiducia e riconfermare un impegno collettivo basato su interessi e responsabilità chiaramente definiti. Non si tratta solo di cooperazione bilaterale, si tratta di ridisegnare il futuro dell’ordine globale.

Il ritorno di Trump: una minaccia strutturale all’ordine multilaterale

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca non è semplicemente un evento di portata nazionale, poiché segna una rottura nell’ordine internazionale stabilitosi sin dal dopoguerra. La sua amministrazione abbraccia una visione del mondo protezionista, transazionale e unilaterale, andando a minare un sistema internazionale che ha sostenuto la pace europea e la prosperità per oltre sette decenni. Il ritorno di Trump riflette sfide strutturali più profonde. Gli Stati Uniti non sono riusciti a distribuire equamente i guadagni della globalizzazione. La deindustrializzazione, la stagnazione, i salari della classe media e la crescente disuguaglianza hanno portato gran parte dell’elettorato americano verso forme di populismo, nazionalismo e protezionismo. I mercati globali non sono più visti come fonti di ricchezza, ma come minacce all’identità e alla sicurezza nazionale.

Le conseguenze sono di vasta portata:

- Ritiro dalle istituzioni globali: gli Stati Uniti si sono ritirati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Accordo di Parigi sul Clima e continuano a bloccare il meccanismo di soluzione delle dispute all’interno dell’Organizzazione Mondiale del Commercio;

- Strumentalizzazione della politica economica: tariffe, sanzioni e controlli sulle esportazioni vengono utilizzati come strumenti di pressione, senza riguardo per le partnership a lungo termine o le norme condivise;

- Confronto con la Cina, che ora è ampiamente vista a Washington come la principale sfida al predominio degli Stati Uniti, da affrontare nel lungo termine.

Al centro di questo confronto vi è proprio la paura di un mondo multipolare plasmato dall’ascesa della Cina. Una Cina potente – in grado di stabilire istituzioni finanziarie, commerciali e di sviluppo alternative – potrebbe infatti indebolire il ruolo del dollaro statunitense come valuta di riserva globale. Questo, a sua volta, renderebbe più fragile l’economia americana, nonché il potere economico e finanziario degli Stati Uniti a livello globale.

Il dilemma dell’Europa: tra l’unilateralismo degli Stati Uniti e l’ambivalenza cinese

L’Europa non ha alcun problema fondamentale con un mondo multipolare. L’era degli imperi globali europei è finita. Gli stati membri dell’UE, relativamente piccoli su scala globale, hanno imparato dall’integrazione europea e dall’istituzione del mercato unico ad adattare le loro strutture economiche e le loro politiche nazionali ai cambiamenti. Ma gli sviluppi attuali presentano sfide specifiche.

Gli Stati Uniti, i più stretti alleati e garanti della sicurezza dell’Europa, stanno ora perseguendo una politica estera e commerciale sempre più individualista e, a volte, dannosa. Nel mentre, la Cina – uno dei più importanti partner commerciali per l’Europa– offre una maggiore prevedibilità a lungo termine, ma agisce anche come un concorrente strategico con un approccio ambivalente. Il modello cinese di economia di mercato socialista – con imprese di proprietà dello stato, zone economiche speciali e sussidi da parte dei governi nazionali e provinciali – solleva diverse preoccupazioni in termini di concorrenza. Le sue politiche industriali – con alti tassi di investimento e bassi livelli di consumo – e il lento ritmo della liberalizzazione del mercato distorcono la concorrenza globale e minacciano i posti di lavoro in Europa. Eppure, allo stesso tempo, una classe media in crescita di oltre 400 milioni di persone e un potenziale mercato di consumo di 1,4 miliardi continuano a presentare grandi opportunità per le aziende europee.

L’Europa deve tracciare la propria strada. Allinearsi alla posizione conflittuale di Washington minerebbe l’autonomia economica e politica europea e accelererebbe la frammentazione globale – particolarmente dannosa per un’economia orientata all’esportazione. Allo stesso tempo, impegnarsi con la Cina sotto condizioni poco chiare potrebbe portare a una dipendenza unilaterale. L’UE rappresenta un ordine basato sul diritto, sulla cooperazione e su istituzioni condivise: una lezione appresa dalle guerre e dalla dolorosa storia europea. Questo modello può servire come un’alternativa globale alle politiche di potere nazionali destabilizzanti. Per sviluppare un ordine basato su un sistema di regole, tuttavia, sono necessari dei partner. Se gli Stati Uniti non possono – o non vogliono – sostenere un sistema multilaterale, l’UE deve cercare nuove alleanze. Ciò include offrire alla Cina, nonostante tutte le contraddizioni, la possibilità di costruire un impegno reciproco.

Mancanza di fiducia: tensioni economiche e politiche da entrambe le parti

Affinché un rinnovato impegno tra UE e Cina sia credibile, entrambe le parti devono confrontarsi con le profonde lamentele strutturali che continuano a erodere la fiducia del rapporto. Da parte europea, le principali preoccupazioni includono persistenti restrizioni di accesso al mercato in Cina, sovraccapacità industriali causate da sussidi statali e mancanza di reciprocità in settori quali gli investimenti e gli appalti pubblici. Le imprese europee devono inoltre affrontare sfide legate ai trasferimenti forzati di tecnologia, a una insufficiente protezione della proprietà intellettuale e a un sistema normativo poco chiaro che limita, ad esempio, l’accesso a materie prime rare. A complicare ulteriormente questi problemi vi è il crescente deficit commerciale che molti in Europa attribuiscono alla continua dipendenza della Cina da un modello economico basato sulle esportazioni.

Un’altra fonte di preoccupazione è il rapporto sempre più stretto della Cina con la Russia. Il supporto economico di Pechino a Mosca – in particolare a livello energetico e attraverso le esportazioni di beni a duplice uso – è ampiamente percepito in Europa come un sostegno indiretto alla guerra russa in Ucraina. Dal punto di vista della Cina, tuttavia, anche l’UE è responsabile dell’attuale mancanza di fiducia. I funzionari cinesi lamentano un trattamento discriminatorio nei confronti delle imprese cinesi, consistente in restrizioni agli investimenti, tariffe e norme sugli appalti. Essi considerano i controlli sulle esportazioni e le sanzioni – spesso giustificati per motivi di sicurezza nazionale o di diritti umani – come parte di un piano più ampio per contenere la Cina. Questo fenomeno è visto dalla Cina come un avvicinamento dell’UE alla politica conflittuale degli Stati Uniti. Vi è anche una crescente frustrazione relativa al fatto che gli Stati membri dell’UE si stanno avvicinando sempre di più alla strategia militare espansiva messa in atto dagli Stati Uniti – quale l’interesse della NATO nell’Indo-Pacifico. Su Taiwan, Pechino teme che la posizione ambigua dell’UE possa minare la c.d. “Una Sola Cina”, politica di lunga data messa in atto dal governo cinese. Nel complesso, la Cina vede l’UE come carente di autonomia strategica e la osserva agire più come un partner minore di Washington che come un’entità globale indipendente

Priorità del vertice: ricostruire la fiducia, favorire la cooperazione

Il vertice UE-Cina rappresenta un’opportunità per ridefinire il tono delle relazioni e gettare le basi per una fase di coinvolgimento più stabile e costruttiva. Entrambe le parti devono riformulare la loro relazione. L’UE deve andare oltre la semplicistica etichetta di “rivale sistemico” e offrire alla Cina l’opportunità di diventare un partner per costruire un ordine internazionale stabile e basato sulle regole. La Cina si trova di fronte a una scelta strategica: perseguire un percorso ‘China first‘ o agire in linea con la sua visione dichiarata di un mondo che offre una cooperazione win-win?

In primo luogo, il vertice dovrebbe essere in grado di risolvere alcuni urgenti problemi commerciali, come l’accesso a rare risorse della Terra, una comprensione comune dell’uso dei dazi doganali compatibile con l’OMC e un assenso sul fatto che né l’UE né la Cina accetteranno accordi commerciali con gli Stati Uniti a spese di terze parti. Inoltre, il vertice dovrebbe andare oltre le questioni quotidiane e sottolineare un impegno condiviso per uno sviluppo sostenibile e un’economia globale guidata da norme di diritto internazionale e da istituzioni multilaterali efficaci.

Una priorità fondamentale dovrebbe essere il rilancio di un dialogo economico costruttivo. I colloqui sull’accesso al mercato, la reciprocità e i sussidi industriali devono riprendere sul serio. L’UE dovrebbe chiarire che prenderà misure di salvaguardia per proteggere i propri interessi economici se non si raggiungono progressi significativi. Allo stesso tempo, entrambe le parti potrebbero esplorare un quadro aggiornato sulla cooperazione in materia di investimenti, potenzialmente ripristinando alcuni degli elementi fondamentali del Comprehensive Agreement on Investment (CAI), naturalmente rivisti. Le tensioni strategiche devono essere affrontate anche attraverso un dialogo regolare. Ciò include discussioni sui principali punti critici geopolitici – come la guerra in Ucraina e la crescente militarizzazione dell’Indo-Pacifico – per evitare errori di calcolo e chiarire le linee rosse.

Parallelamente, l’UE e la Cina dovrebbero lanciare iniziative congiunte in settori chiave di reciproco interesse, in particolare: azioni per il clima, finanza verde, governance dell’intelligenza artificiale e standard digitali. Questi ambiti possono fungere da aree di punta della cooperazione e della responsabilità globale condivisa. Per avere successo, l’UE deve segnalare la propria autonomia strategica impegnandosi con la Cina sulla base dei propri interessi e principi, piuttosto che come mero mandatario per le più ampie strategie di contenimento degli Stati Uniti. Infine, entrambe le parti dovrebbero impegnarsi a riformare le istituzioni internazionali (OMC, FMI, Banca Mondiale e ONU) al fine di rafforzare il multilateralismo, consentire ai paesi del Sud del mondo di essere meglio rappresentati e resistere alla deriva verso l’unilateralismo e la politica di potenza nazionale.

Il vertice di quest’anno dovrebbe essere un momento di dialogo aperto tra i leader politici, con l’obiettivo di tracciare un nuovo corso per la cooperazione UE-Cina in un mondo alla ricerca di un nuovo ordine internazionale.

Articolo pubblicato su: https://makronom.de/was-beim-eu-china-gipfel-auf-dem-spiel-steht-49407

Autore: Gerhard Stahl, Peking University HSBC Business School, membro del Consiglio scientifico della FEPS (Foundation for European Progressive Studies), ex -Segretario Generale del Comitato delle Regioni dell’UE.